- “为什么我们如此钟爱云冈石窟?”

- 2025-04-24 15:59:21 作者:赵永宏 来源:大同日报

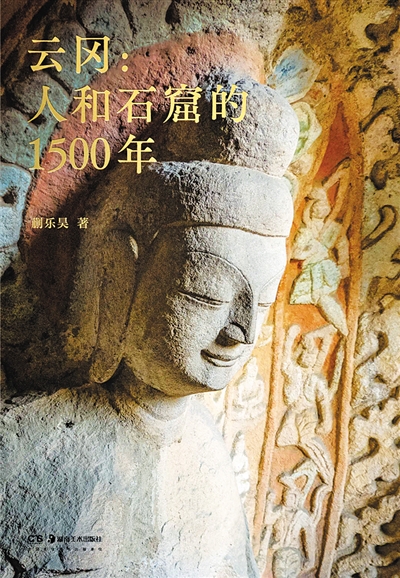

《云冈:人与石窟的1500年》封面

数字中心年轻团队在洞窟进行数据采集

山堂水殿

在华夏大地的历史长河中,云冈石窟宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特而永恒的魅力,让无数人为之倾心。在各地游客的眼中,云冈石窟不仅仅是世界文化遗产,也不仅仅是一座石窟,更是一部镌刻在石头上的史书,承载着历史的厚重、艺术的辉煌与文化的传承。而对于在云冈石窟工作的年轻人来说,每天徜徉在武州山下,与一尊尊佛像展开深邃的对话,却又是一种别样的境界。置身于云冈石窟,心境变得开阔,思维变得活跃,他们与云冈石窟的故事也让更多的人铭记并感动着。

在云冈研究院综合部副部长赵瑞春的办公桌上,放着一摞有关云冈研究和云冈石窟文物保护的书籍。他负责的工作主要是与大同市委宣传部、市新闻中心对接,安排接待来云冈石窟采访的国家级、省市级新闻媒体,审核云冈石窟官微的日常推送工作,每天的日程排得满满的。回到办公室,喜欢读书的他经常翻阅云冈研究院出版的或者全国知名人士为云冈石窟倾心撰写、出版的图书。赵瑞春说,这些作者来云冈石窟采访、收集资料很用心,成书后的每一篇文章读来很受启发。尤其是采写的云冈石窟年轻人的故事,他们从入职的第一天起,就以窟为家,开启了人生路上的重要时刻。

云冈研究院数字化中心年轻人较多,大约有30多位从不同高校毕业的硕士研究生,这些年轻人中年龄最大的也才30岁。入职云冈研究院,第一件事就是培训,不管以前学的是什么专业,即将在哪个部门工作,首先要了解云冈石窟。从培训的那一天起,他们就在心里埋下了热爱的种子。

下午最后一拨结束云冈石窟游览的游客经常会看到这样一幕,从石窟前的脚手架上下来几名年轻人,提着手提箱,坐上最晚的一班车,回到东侧的二层小楼。

赵瑞春说,作为专门负责云冈石窟保护、研究与管理的工作机构,云冈研究院承担着云冈石窟保护、研究、监测、展示、统筹云冈学建设发展和区域性石窟保护的职责。这里活跃着的年轻人,他们耐得住性子,在毫厘之间修复文物;他们操控先进设备,用数字化手段重现文物光彩;他们在书籍与瓦砾之间,探索一个个未解之谜……赵瑞春在陪同中央广播电视台、新华社、人民日报、人民网、中国新闻社山西分社等记者采访时,经常会被云冈石窟的这些年轻人身上表现出的敬业精神深深打动。

胡健是中国新闻社山西分社一名年轻记者,从2014年开始,他就跟踪报道云冈石窟,至今已经11年了。在胡健的心中,他很认同赵瑞春的评价。套用著名诗人艾青的诗句,“为什么我们如此钟爱云冈石窟?因为我们对云冈石窟爱得深沉!”胡健也像大多数云冈石窟年轻人一样,热爱云冈石窟,关注着青年学子的成长。

在赵瑞春的陪同下,大同作家、摄影家见到了云冈石窟彩绘泥塑文物修复师戴宇祥。戴宇翔自称“壁画医生”,常将自己代入古代工匠的角色,在修复工作中沉浸式感受历史的温度。面对斑驳的壁画,他如同对待珍贵的古籍,通过“望闻问切”,精准甄别病害,用镊子轻巧剔除白灰碎屑,不放过任何一处细微损伤。这份修复技艺经前辈悉心传授,如今在他手中薪火相传,继续焕发新生。

吴娇从山西大学考古学专业硕士毕业后,在云冈研究院开启职业篇章。最初作为讲解员的经历,成为她学术道路的起点。游客的好奇与追问,点燃了她探索石窟未解之谜的热情。多年来,她深度参与多项重点研究项目,如今继续攻读博士学位,力求以更深厚的学术积淀,揭开云冈石窟更多尘封的历史密码。

李丽红是一名硕士研究生,毕业于太原理工大学测绘专业,在云冈石窟工作已经有9个年头了,她参与了云冈石窟多个大型石窟的数字化工作。李丽红的故事在《云冈:人与石窟的1500年》一书中有专门介绍。该书的作者蒯乐昊是《南方人物周刊》总主笔、作家、画家。李丽红和蒯乐昊给人的印象是秀气端庄,又都是年轻人,所以,两人的对话能达到心灵上的共鸣。在蒯乐昊的眼中,李丽红见证了云冈数字化从起步到发展壮大的过程。初次攀爬高耸洞窟进行数据采集,恐高带来的不适没有动摇李丽红的决心。当在扫描设备中窥见石窟细节在虚拟世界完整重现,那些鲜为人知的精美纹样与雕刻,成为独属于她的“考古盲盒”惊喜。李丽红参与的由多学科青年组成的数字化团队,用三维建模、激光扫描等前沿技术,为千年石窟构筑起永不褪色的数字档案。李丽红的云冈情怀深深地感动着蒯乐昊。

《云冈:人与石窟的1500年》是一部精心打造的非虚构佳作,是深入了解云冈石窟的通识读物。从北魏时期错综复杂的宫廷政治斗争,到如今AI技术的前沿应用,全景式展现了1500年间人们在这片土地上对信仰的执着追求与坚守。该书通过讲述历代学者命运的交织,生动呈现了中国考古和田野调查的艰辛历程。蒯乐昊在云冈石窟采访了诸多年轻人。她说:“我选择去书写他们,主要是因为他们的故事有学术代表性,而且有一种奇特的缘分,或者说是坚韧的传承感在其中,我想,这种伏脉千里隐隐相连的感觉,在云冈1000多年的命运里可能并不是孤例。”

记者眼中的蒯乐昊是一位有着深厚文化底蕴、充满人文关怀和理性思维的资深媒体人、作家,她的作品《时间的仆人》《疼痛之子》《云冈:人与石窟的1500年》也总是给人这样的感觉。尤其是《云冈:人与石窟的1500年》,她以温暖的笔触记录了在云冈石窟工作的诸多年轻人的日常工作和心路历程。被杭侃院长一个录用电话深深打动,决心回到家乡从事文保事业的博士研究生乔尚孝;因痴迷文物而成为云冈人,坚守石窟养护工作20多年的孙波;自幼在石窟周边长大,倾情收集云冈资料图片10万余幅的雕塑家韩鹏……每一个年轻人的故事都在诠释着一种来自云冈的大爱。

云冈石窟的年轻人,以青春为笔、热爱为墨,守护着这座穿越千年的艺术宝库。(编辑:赵喜洋)

-----------------------------------------------------------------------