- 云的冈 石的窟

- 2025-04-10 15:16:33 作者:于立强

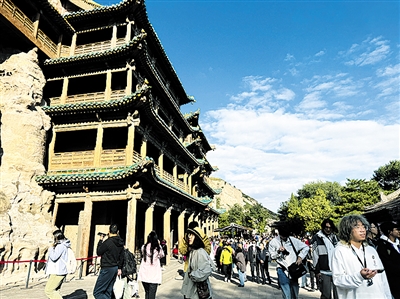

石窟群顶蔚蓝的天空

作者在云冈“马识善人”雕塑前留影

在大同,一座山冈用石窟讲述着1500多年的风云与恢弘。云的冈,石的窟,是风谲云诡、波澜壮阔的历史画卷,也是胡风汉韵和鸣共舞、多元文化交融碰撞的历史见证。

我们知道,云冈石窟诞生后很长一个时期,并没有“云冈”这个词,更没有“云冈石窟”这个名称。明以前,山称作武州山,石窟称作武州山石窟寺、北台石窟寺、恒安石窟寺,或者灵岩寺、石佛寺。明正德年间,在武州山上修建军事防御设施“石佛寺堡”。嘉靖年间,该堡更名为“云冈堡”,“云冈”取意于山体高耸入云、地势险要。1564年的《重修云冈堡记》首次以“云冈”指代石窟,成为官方名称的起点。乾隆时期《大清一统志》将武州山最高处称作“云冈”,形容其“山势逶迤,若一抹青云”。我总觉得,之前的那些命名缺少一种气质,直到“云冈”这个词出现,石窟才仿佛突然获得了新生,完成了蜕变,从此被赋予了一份特殊的灵动,一种诗意的深邃。

每次参观云冈石窟,首先打动我的并不是纷繁的雕像、庄严的佛陀,而是山冈上空那蔚蓝的天,那变幻的云,那“云海翻素浪,穹庐接苍茫”的隐喻和永恒。我看到过一张照片,画面左边是巍然端坐的第20窟露天大佛,右边是苍翠的树木,正面的背景就是蓝天白云,大块儿大块儿的云朵如同棉絮般漂浮着,幽深阔达,引人遐想。还看到过一张照片,是100多年前的石窟全景,远望去荒山野岭,大佛前草木萋萋,上空则是一片翻滚着的乌云,整个云冈石窟的轮廓在昏暗的光线中苍凉肃穆,透出一种别样的神秘与未知。

云,是变幻无常的历史隐喻,是精神超越的哲学符号,是科技时代的意象转化,是生态警示的现代寓言。白云也好,乌云也好,都藏着故事,藏着传奇,藏着千百年成败分合、兴亡盛衰的精神密码。

遥想当年的武州山,被北魏皇室看作是神山、灵山,帝王们无数次来此祭祀,祈求神灵佑护江山永固。那时,这里的云一定被视为连接天地的媒介、沟通人神的天梯,一定是神圣的、神秘的,令人喜悦又敬畏。它又是无常的、沉重的、忧郁的,让人困惑,让人迷茫。太武灭佛,昙曜造窟,风云变幻,世事无常,这其中有多少风云际会昙花一现,又有多少风云人物化成了过眼烟云。然而,山还在,石窟还在,精神还在,芸芸众生的智慧和梦想还在。云舒云卷,一切美好的都会回来。

有一种智慧拉近了古今与未来的距离,这就是科技领域里的“云计算”,以及由它所支撑的大数据、物联网、人工智能催生的新一代信息技术。3月7日的这次采风,我跟随作家、摄影家、记者们,有幸见识了科技与人文的完美融合。在云冈研究院的文物修复室里,专家告诉我,他们通过数字采集、3D打印对石窟进行数字化保护。他说:“我们是在修复文物,更是在用科技延续文明。”在数字化保护中心,我戴上AR眼镜,我脚踩莲花,升到了半空,身临其境,让原本恐高的我更加体验到了一种前所未有的震撼。我眼里的整个石窟瞬间活了起来,我看清了佛像衣纹上最细微的刻痕,看清了佛像表面那些曾经鲜艳的朱砂、石绿、金箔,在数字复原下重现光彩。我站在高处,一动都不敢动,生怕一动就会掉进蓝天白云下光影交织的“深渊”。我好像醉了,慢慢腾空而起飞上云端,正亲身经历着一场古今智慧跨越千年的对话。

古人是智慧的,他们说:“物之坚者莫如石,石之大者莫如山。”于是,他们改变先前范金、合土、刻木、绘丝的传统做法,“因山以为室,即石以为像”,到大山上用石头雕凿佛像,传播佛法,教化世人。于是,才有了云冈石窟这样的文明果实。当我们今天面对那5.9万余尊佛像发出惊叹的时候,不能不为古代劳动人民的智慧和创造力所折服、所感动。石头这种东西寻常可见,却有着历经亿万年而不朽的特性,象征着坚固、稳定与永恒。石窟的缔造者看中的正是石头的这些特质,“上摩高天,下蟠厚地,与天地而同久”。他们点石成金,让粗粝、冰冷、死寂的顽石有了生命,有了灵魂,有了喜怒哀乐。

石头开花,绽放出艺术的奇迹。我看到,工匠用流畅的阴刻线在佛陀身上雕出织物的柔软质感,让胸前的衣纹层层展开,好像真能随风轻动。用浮雕手法刻出菩萨缠绕在腰间的绸带,末端翻卷如浪,似要挣脱石壁的束缚。窟顶藻井里的八瓣莲花纤毫毕现,每片花瓣的尖端都微微上翘,栩栩如生。细细看,忍冬纹藤蔓的转折处藏着精巧的叶芽,每一处卷草纹都首尾相衔,绵绵不断。飞天们有的反抱琵琶,手指轻按弦丝;有的横吹竹笛,腮帮微鼓;有的双手托花,腰肢扭转如柳;飞扬的裙裾,翻卷的披帛,优美的舞姿,凝固在石壁上。就是这样,冷硬的岩石融入了工匠千百次雕琢的心血与汗水,在他们的巧手中化作柔美的线条、精美的画面,在静默中展示永恒之美。

石头说话,启迪后人。云冈石窟是石头上的史书,造像风格、服饰变化、建筑形制,都为我们的研究提供了鲜活史料。它告诉我们,保护文化遗产就是守护文明的DNA。云冈石窟历经1500多年风风雨雨,那些残缺的、消失的、留存的,都在提醒着我们,警示着我们。在快节奏时代,我们怎样学习古人“十年一窟”的坚持与专注?怎样才能保护好不同文明遗产,避免文化同质化?人类发展与自然保护怎样才能达到平衡?什么是真正不朽的?是物质的坚固,还是精神的力量?怎样才能让云冈石窟这样的世界文化遗产成为当代社会的镜鉴,成为推进“一带一路”建设,构建人类命运共同体的路径和力量?是的,这些石头会说话,它们讲述的不仅是宗教,更是人类如何用双手雕刻希望。

石头是包容的,和谐万物,凝结一体。西域犍陀罗风格的火焰纹背光与希腊化艺术的涡卷柱式相遇,鲜卑族供养人服饰上的束腰窄袖与中原褒衣博带式袈裟并存,佛陀高鼻深目的异域特征渐变为秀骨清像的中原审美,印度式禅定手印与波斯联珠纹样碰撞,鲜卑族乐舞元素与汉族建筑形制共生,龟兹五弦琵琶、波斯竖箜篌、印度梵贝与中原排箫、笙、鼓和鸣,这些艺术语言的层叠交织,正是丝绸之路上佛教东传、胡汉融合的立体见证,是中华民族“你中有我,我中有你”的生动例证,是人类文明相互借鉴、和谐共处的历史依据。

走出午后阳光照耀下的云冈,回望石窟,我想起了梁思成先生说过的一句话:“石头的生命比人类更懂得呼吸。”我突然领悟到,云冈石窟的伟大,不在于将时光凝固于石头,而在于让石头学会了包容,学会了坚守。我相信,未来人类凝聚在一起,必定像山一样牢,像石一样坚。(编辑:赵小霞)

-----------------------------------------------------------------------