- 从“云冈模式”到“邺城模式”(上)

- 2025-03-13 15:53:33 作者:谷敏

—云冈石窟造像与北吴庄窖藏文物及赵彭城佛寺遗址佛教艺术及相关问题研究

云冈石窟造像、北吴庄窖藏文物及赵彭城佛寺遗址都是佛教艺术与文化的重要载体,它们各自在佛教艺术史上占据着独特的地位,集中体现了北朝佛教艺术的发展。本文拟从“云冈模式”到“邺城模式”的佛教艺术传承演变出发,探索我国佛教艺术的发展过程以及从北魏到东魏北齐阶段佛教兴衰变迁。

一、平城与邺城在北朝历史的地位

北魏平城是在汉朝的平城县之基础上扩建而成,为了把平城建设成都城,北魏大兴土木,积极经营,并通过推行徙民政策而迅速充实平城附近的人口。据《魏书太祖纪》记载:“天兴元年正月,徙山东六州吏民及徙何、高丽杂役三十六万,百工伎巧十万余家以充京师”。平城从北魏道武帝拓跋珪天兴元年(公元398年)七月迁都至此,至太和十八年(公元494年)北魏孝文帝迁都洛阳,共建都于此97年之久,前后经历六位皇帝,成为当时北方政治、经济、文化的中心。

邺城遗址位于今河北省临漳县西南,自古以来即为战略要地。公元3世纪后曹魏定都于此,创建邺北城,兴修水利,广开漕运,使之成为北方地区重要的政治中心和农耕经济区。历经十六国后赵、前燕、前秦诸国经营,战略地位彰显,传统经济和手工业也相当发达。北魏时期,孝文帝曾在邺城修建宫殿,并一度考虑迁都于此。公元534年,北魏分裂,东魏迁都邺城,史称“诏下三日,车驾便发。户四十万,狼狈就道”。上起宫廷官署机构,下至商贾百工技巧均在迁移之属,故都洛阳数十年积累的财富和人力物力一夜之间咸集邺下。随之在此增修南城,大兴宫室,疏通河道,广纳诸州漕运,至北齐初年,国力强盛,邺城的政治地位和经济实力达到空前的高度。

二、从“云冈模式”到“邺城模式”,北朝造像风格的流变

公元6世纪之前,中原北方地区的佛教造像先后经历了“凉州模式”和“云冈模式”两大发展阶段。而“邺城模式”则是继承和发扬了“云冈模式”而来的。

十六国晚期,伴随着佛教的东传,西域诸国的佛造像首先进入凉州地区,“敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺。北太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。”随着凉州僧侶的东迁平城,佛造像的技艺亦再次东进。此时平城汇聚了近百万各族人口,统治者着重搜集工匠技师以服务其统治基础。文成帝恢复佛教后,佛像雕造得到了北魏皇室的大力支持,北方各地迅速兴起敬造造像的热潮。在平城汇聚了多元民族文化与文化艺术之后,平城实力在武周山转变为“云冈模式”,以下为其特点。

云冈石窟的造像融合了印度、中西亚等外来文化元素与中国本土文化,如早期佛像具有明显的犍陀罗艺术风格,深目高鼻,到中期逐渐汉化,呈现出褒衣博带等汉式服饰特点,体现了佛教艺术中国化的演变过程。

受佛教教义及北魏社会、政治、文化等因素影响,云冈石窟的造像大多呈现出 “笑、慈善” 的表情模式,形态多样,包括露齿笑、不露齿笑、眼角含笑等,这种模式不仅展现了佛教的慈悲为怀,也反映了当时人们对美好生活的向往以及统治者的政治意图,还对北魏及后世的佛教造像产生了深远影响。

乐舞献佛表演模式。在古代中国儒家礼乐文化、北方游牧民族乐舞娱乐文化以及佛教天乐娱佛观念的共同影响下,云冈石窟形成了丰富多样的乐舞献佛表演模式。从内容上可划分为觉悟成佛的喜庆模式、神圣暗示模式、供养佛模式以及天国净土的自由欢乐模式等,其表演审美也因受到不同文化的影响而呈现出不同的风格特点,早期受鲜卑、西域等文化影响,造像古朴、健硕,后期则受汉族文化影响,变得飘逸、柔和。

雅丽至正的礼仪模式。云冈石窟作为北魏皇家工程,其造像在很大程度上受到传统儒家文化的中庸思想、佛教文化的圆融思想以及封建礼乐文化的影响,整体讲求轴对称、中心对称,蕴含着大量诸如三角形、正方形和圆形等对称图形,体现出雅丽至正的风格,凸显了封建礼仪文化的规范。

皇家工程推动。云冈石窟是北魏皇家主持开凿的大型石窟工程,集中了大量的人力、物力和财力。从道武帝开始,北魏统治者不断向平城聚集人才和财富,为云冈石窟的开凿提供了物质基础和技术支持,使其能够在短时间内迅速崛起,展现出规模宏大、气势磅礴的皇家气象。

规模化与规范化。在工程实施过程中,云冈石窟形成了一套较为规范化的开凿模式和工艺流程,从龛窟的设计、造像的雕刻到壁画的绘制等,都有一定的标准和规范,保证了石窟整体的艺术质量和风格统一,也为后世石窟的开凿提供了重要的借鉴范例。这些就是“云冈模式”的显著特点。

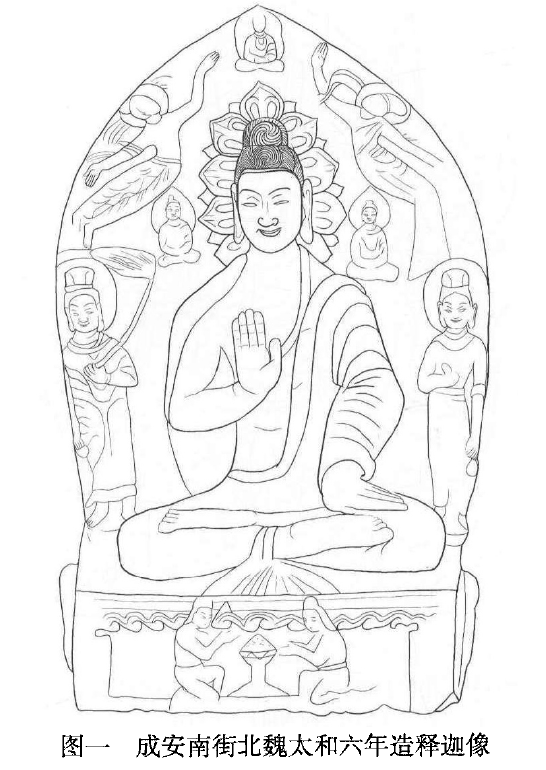

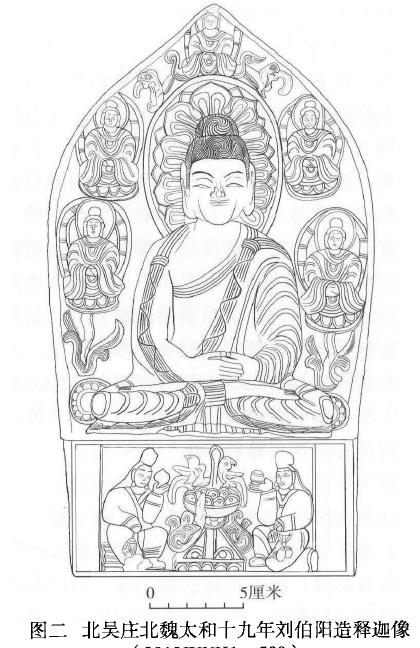

邺城是北朝时期河北地区的佛造像中心,目前已出土北朝纪年石造像 50 尊(包括邢台地区的 9 尊)。从造像材质来说,邺城地区的佛造像北魏时期以青石造像为主,东魏前期白石造像才逐渐兴盛起来,慢慢占据主流地位,但是邺城地区的造像材质未如定州系造像那么纯粹,即使在白石造像占据主流地位后,依然有青石或黄石造像的出现。从造像题材而言,邺城地区造像题材更丰富多样,主要有弥勒、释迦、药师佛、定光佛、无量寿、观世音、思惟菩萨等,多为单身造像,双身造像较为少见。最早提出“邺城模式”的是何利群先生,他在一篇文章中指出:“背屏呈半圆形,由两株相互缠绕的菩提树构成,层叠的树冠形成锯齿状或扉棱状边缘,树干分叉处镂空透雕,一些较大的造像常有两至三层透雕,背屏中上部的飞天手捧带状璎珞遮护主尊,顶部多雕舍利塔或坐佛,健弓身扬肢的龙。方形底座正面雕双狮香炉,外侧常见力士像,其余三面常开小龛雕造出形态各异、舒腿坐姿的神王像。主尊多为丰满圆润的北齐式坐佛,组合形式以五尊和七尊居多。此类‘双树盘枝’造像,是邺城地区北齐中后期佛教造像的典型样式。”学术界称之为“邺城风格”或“邺城模式”。(编辑:赵小霞)

-----------------------------------------------------------------------