- 从历史文化遗产到人的石窟

- 2025-02-25 10:23:49 作者:赵永宏

——《南方人物周刊》总主笔蒯乐昊《云冈:人和石窟的1500年》印象

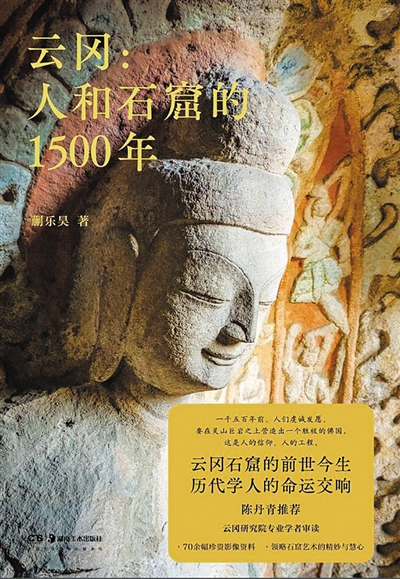

《云冈:人和石窟的1500年》一书封面

岁月无语,惟石能言。结缘云冈,继往开来。

1942年夏天,北京大学史学系一位刚满二十岁的年轻人,在假期游历中,途经大同市郊外三十里处的一片岩石山川。他被这恢宏壮美的崖刻大佛深深吸引,并记住了那个极美的名字:云冈。

这位年轻人并没有深入云冈。彼时,来自日本京都大学的调查队,在长广敏雄、水田清一两位学者的带领下,正在对云冈石窟进行考察。这位年轻人绝不会想到,两位日本学者日后会成为他在学术上的论敌。他也更不会想到,途中的那次驻足凝视,竟是他一生学术研究的起点,他与云冈之间超越大半个世纪的缘分也由此开启。

这位年轻人就是宿白。

近日,由《南方人物周刊》总主笔、作家蒯乐昊所著的《云冈:人和石窟的1500年》由湖南美术出版社出版。蒯乐昊用优美的文笔、严谨的史料以及对当代云冈人由衷的敬佩之情为读者讲述了云冈石窟的那些人。

云冈石窟是一个镌刻在石头上的王朝,一条通往盛唐的路。1500多年前,北魏皇室在武州山下主持营造的这座大石窟寺,不仅代表了公元五世纪世界雕刻艺术的最高水平,还展现了一种吞吐万汇、兼纳远近的大气魄。在当代云冈人看来,这种大气魄又包含着开放、包容、融合、自信与创新。一眼千年,世界在这里很“大同”。

翻开《云冈:人和石窟的1500年》的“目录”,几个小标题就给读者营造了一个浓郁的很“大同”阅读快感。“佛道之争”“太武灭佛”“昙曜何人?”“五个皇帝?”“打破关系”“曜归何处?”“十寺疑云”“帝后相争”“二佛并坐”“佛母华塔”等爬梳了云冈石窟历史沿革,“先生往事”“云冈长眠”“云冈新生”“文物医生”“交棒未来”“数字云冈”“文物赋能”“AI赛道”等讲述了无数云冈人的故事。

一举夺回学术主动权的中国云冈学奠基人宿白先生,勇敢开辟新赛道的云冈守护者、云冈研究院院长杭侃,用古建筑学思路还原石窟工程营造的新一代学者彭明浩,保护石窟的文物医生们,努力留下石窟今日样貌的数字化采集工作者们……《云冈:人和石窟的1500年》是一本关于云冈石窟与历代云冈人的历史非虚构作品,用一篇篇短小而精悍的小故事表达了“人的信仰”“人的工程”的深刻内涵。

“1500年前,人们虔诚发愿,要在灵山巨岩之上营造出一个胜极的佛国。”北魏时期,在文成帝的支持下,昙曜主持云冈石窟的开凿建设。孝文帝、冯太后时期,石窟建设愈发兴盛,北魏后期则逐渐衰微,云冈石窟历经多次荒废与重建,甚至一度经受着严峻的盗凿考验,直到近代被考古学家再次关注,才遏止了更多的国宝流浪海外。

人是万物的尺度,亦是文明的核心,云冈石窟不但向世人展示了跨越千年的石窟艺术之美,也彰显了以科技考古去连接永恒的人性之美。

云冈研究院“90后”博士乔尚孝原来的研究方向是科技考古和材料研究。从2022年入职以后,他就决定他的学术生涯与云冈石窟分不开了。他忘不了杭侃教授给他打的那个录用电话,忘不了电话那头杭侃教授给他讲的职业理想和规划中的云冈石窟,以及未来云冈学研究应有的面貌。教授之约、云冈之缘让他萌生了“只想回云冈”的想法。作家蒯乐昊带着深厚的感情描绘了乔尚孝的这段家乡情,读来令人感动不已。

杭侃教授是传统考古学者,但他对人工智能、AI技术等新科技表现得很敏锐,在国内多次重要学术活动中,也发表过独特而深刻的见解。杭侃不断给年轻的研究者创造机会,希望他们用最前沿的技术做好云冈科技考古。乔尚孝对杭侃教授规划的新赛道信心十足。

杭侃教授是宿白先生的弟子,云冈科技考古成果是对先生的最好告慰。而作家蒯乐昊也是从众多云冈文献中读懂了云冈石窟,读懂了宿白、杭侃、彭明浩以及当代云冈人对于石窟保护所作出的努力与贡献。

关于“人”,关于“石窟”,《云冈:人和石窟的1500年》这本书值得一读!(编辑:赵小霞)

-----------------------------------------------------------------------